PAPAMO株式会社が行った、発達特性のある小中学生とその保護者1,500名を対象とした調査で、驚くべき実態が明らかになりました。

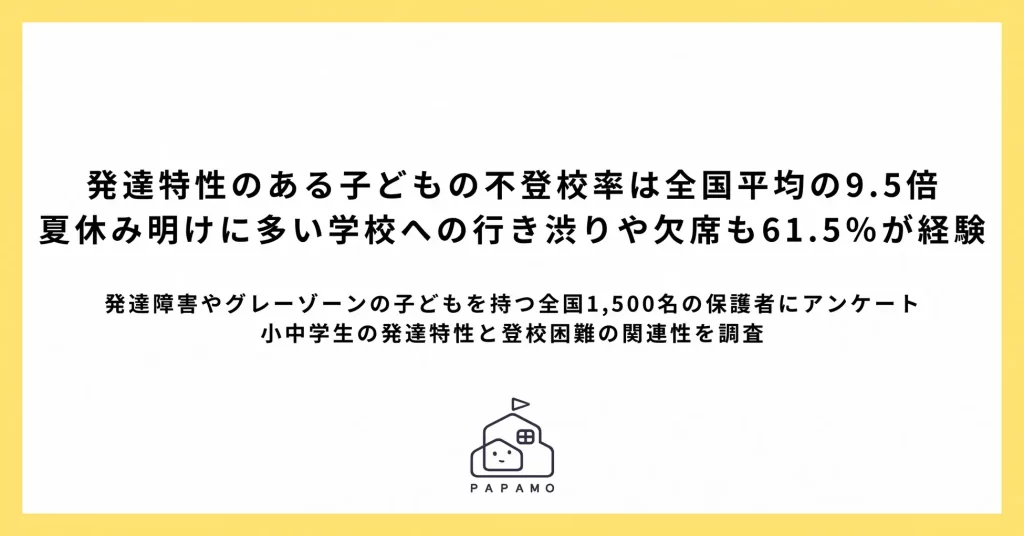

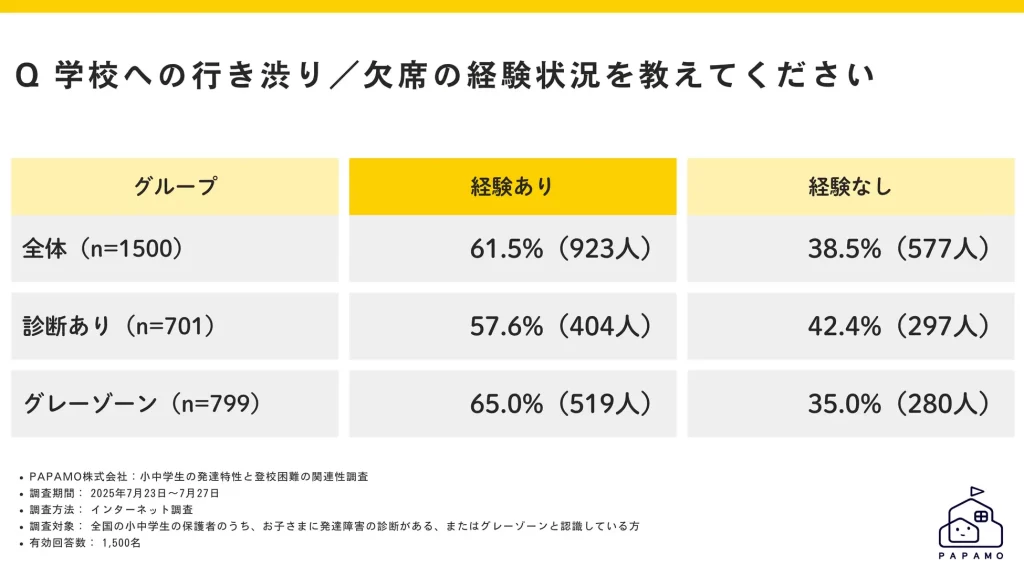

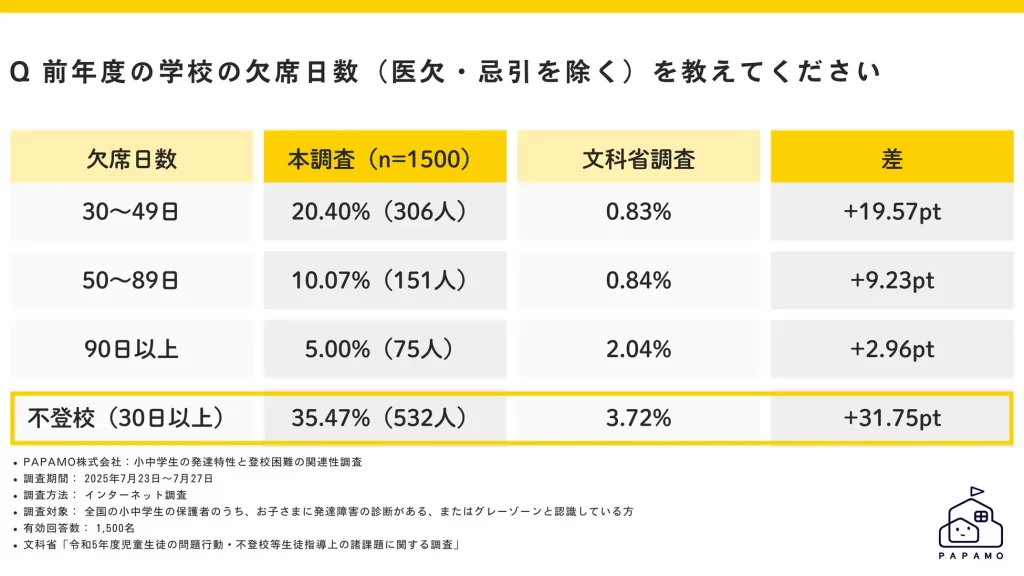

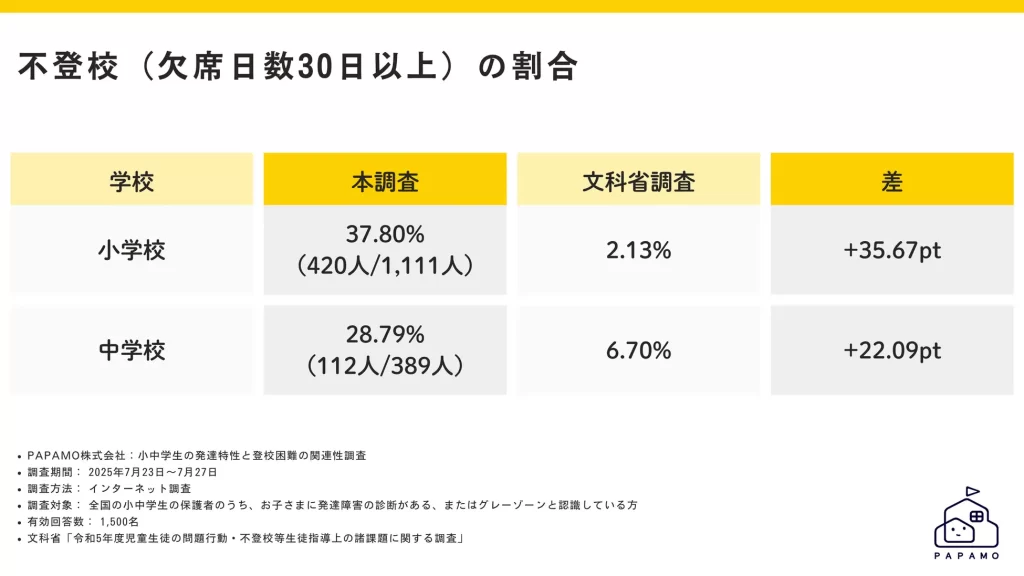

この調査によると、発達特性のある小中学生の不登校(年間欠席日数30日以上)の割合は35.5%で、これは全国平均(3.72%)の約9.5倍にあたります。さらに、61.5%の子どもが学校への「行き渋り」や欠席を経験していることが判明しました。

目次

「グレーゾーン」の子どもたちが見えない課題に直面

特に注目すべきは、「グレーゾーン」と呼ばれる、正式な診断はなくても発達特性を持つ子どもたちです。学校への行き渋りや欠席を経験した割合は、診断のある子ども(57.6%)よりもグレーゾーンの子ども(65.0%)の方が高いという結果が出ています。これは、診断がないことで適切な支援や配慮を受けにくい状況が影響している可能性を示唆しています。

なぜ学校に行きづらくなるのか?

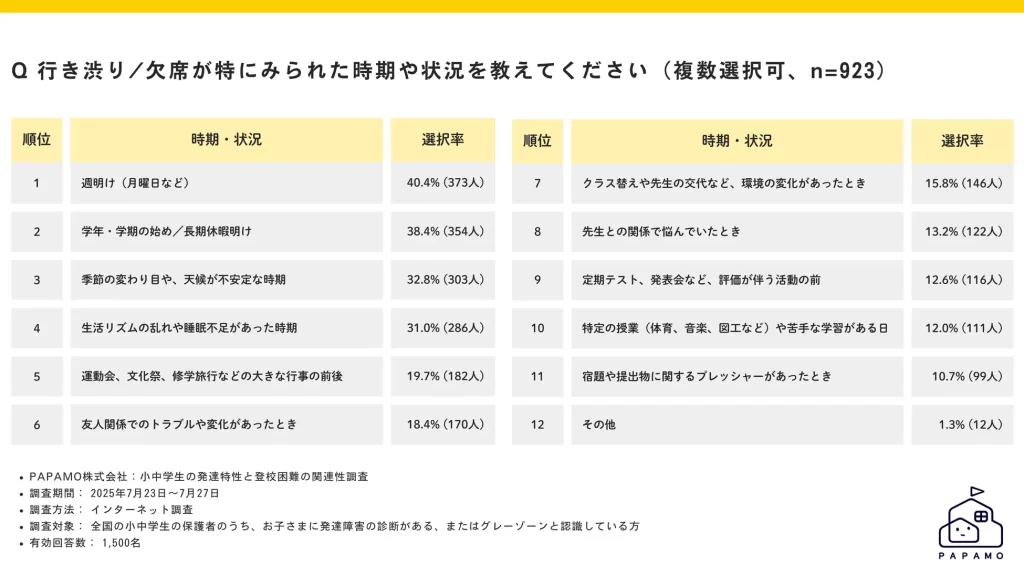

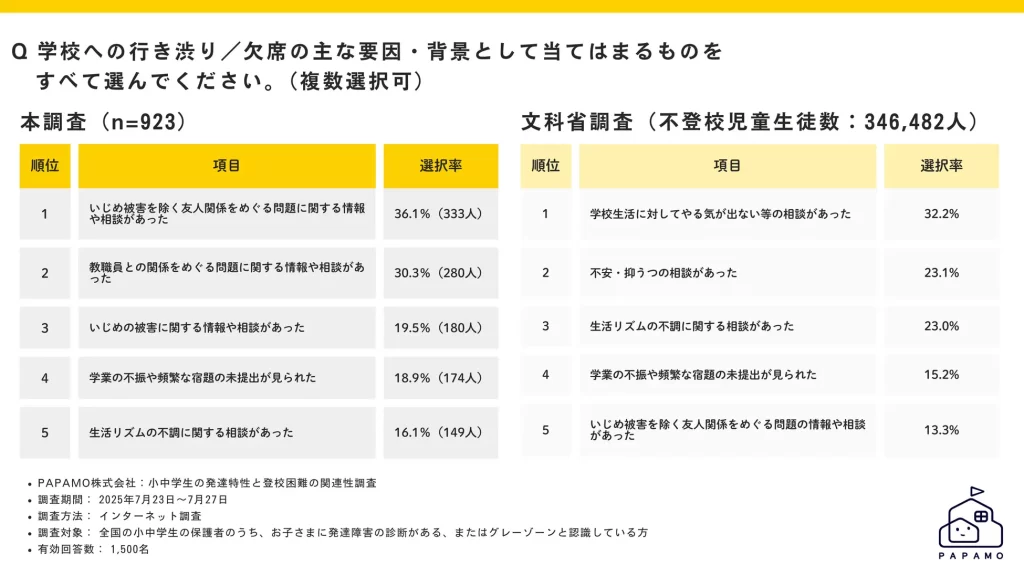

調査では、行き渋りや欠席の背景に「対人関係の問題」が大きく関わっていることが浮き彫りになりました。文部科学省の調査で最多だった「学校生活に対するやる気のなさ」とは異なり、発達特性のある子どもたちは、友達や先生との関係性に悩みを抱えやすい傾向にあるようです。

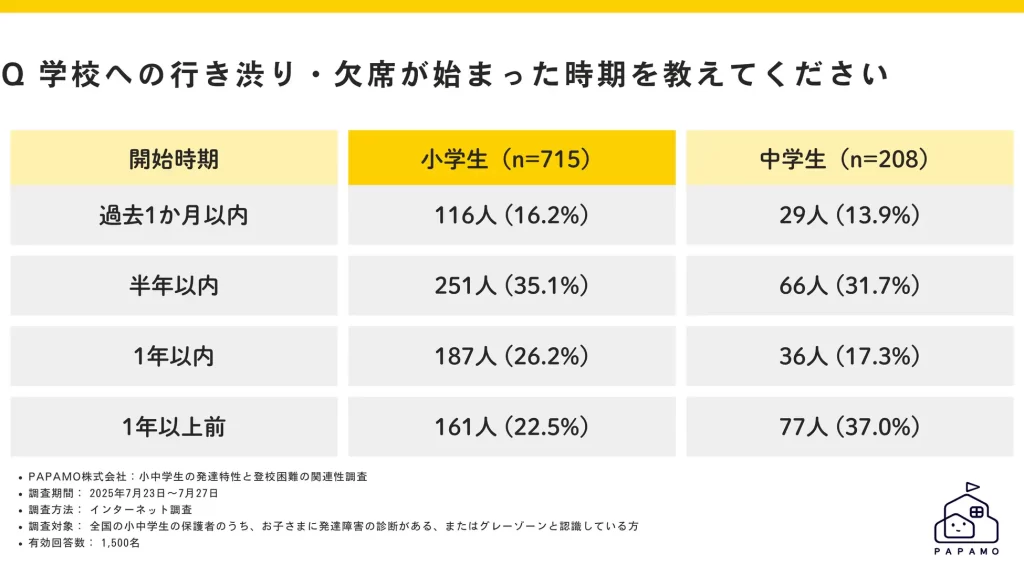

また、行き渋りは「週明け」や「長期休暇明け」に特に多く、長期化する傾向も明らかになりました。小学生の22.5%、中学生の37.0%が1年以上前から行き渋りを経験しており、早期の支援が不可欠であることがわかります。

支援へのアクセスと多様な学びの選択肢の必要性

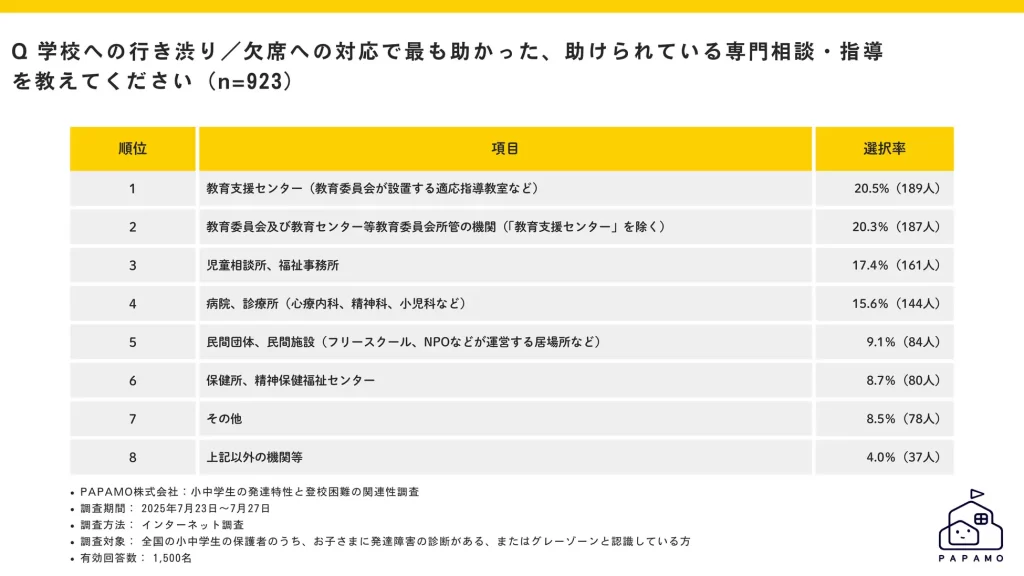

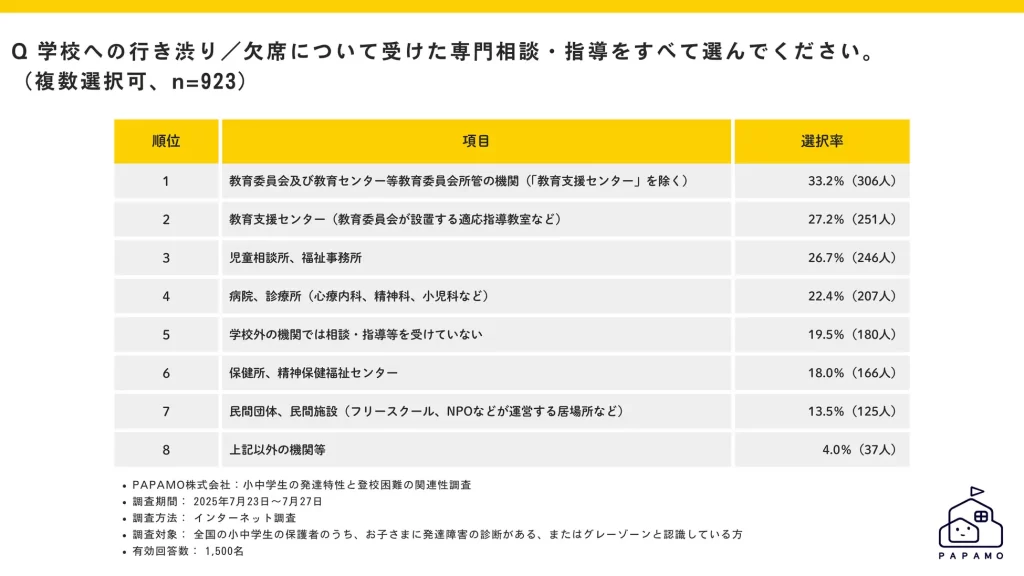

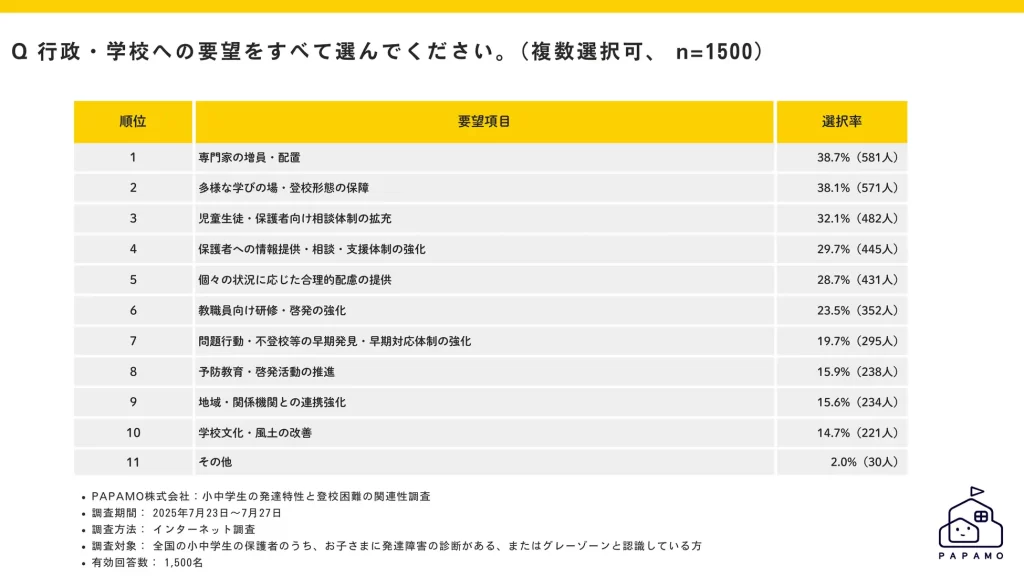

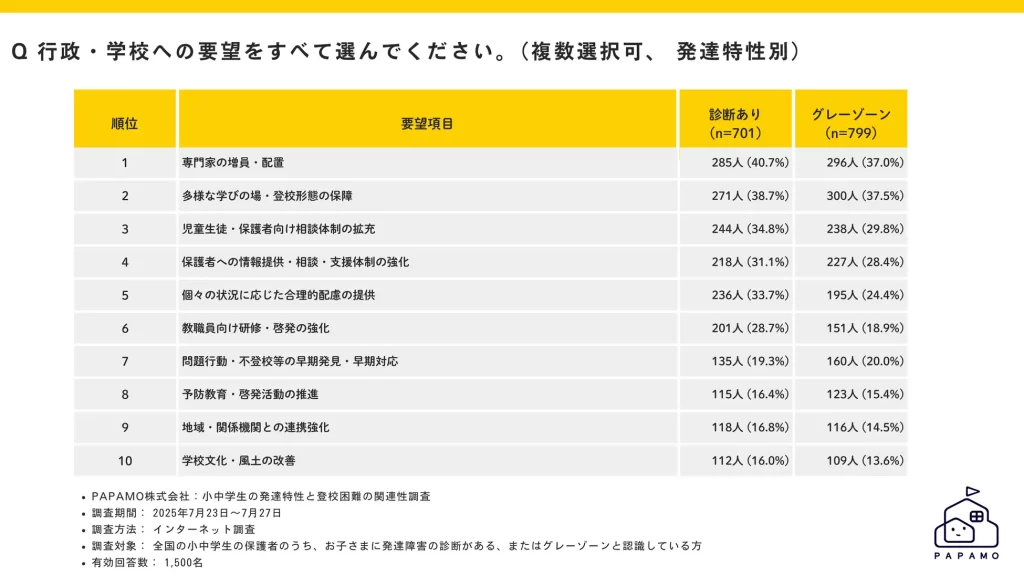

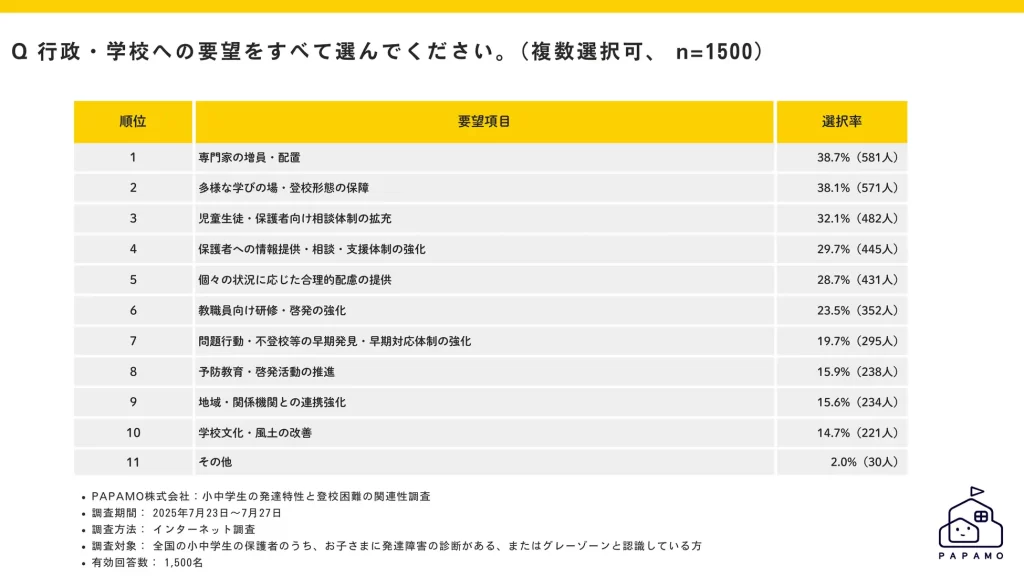

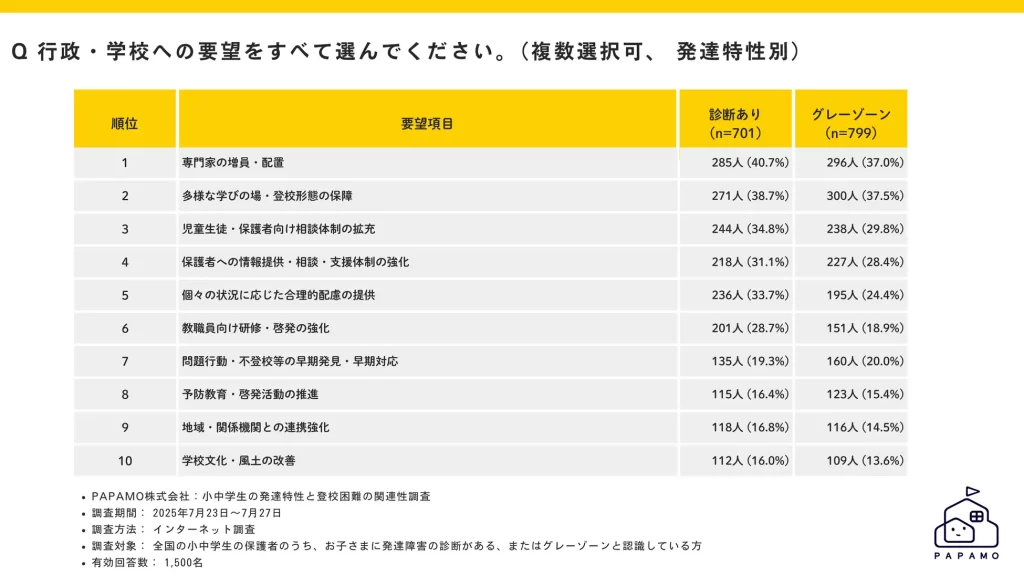

調査対象の19.5%が学校外の支援を全く受けていないと回答しており、必要な支援にたどり着けていない現状も明らかになりました。保護者が最も助けになったと回答したのは「教育支援センター」ですが、行政や学校に対しては「専門家の増員」「多様な学びの場の保障」といった要望が多く寄せられています。

PAPAMO株式会社は、自宅にいながら専門的な支援が受けられるオンラインサービス「へやすぽアシスト」を通じて、この課題に取り組んでいます。同社の代表取締役である橋本咲子氏は、「不登校や行き渋りは、子どもや家庭の問題ではなく、特性にあった環境や支援が整っていないことによって生じている」と語り、社会全体で多様な学びの選択肢を整備していくことの重要性を訴えています。

この調査結果は、発達特性を持つ子どもたちが直面する課題を改めて浮き彫りにしました。彼らが自分らしく成長し、安心して学べる社会を築くために、行政、学校、そして私たち民間企業が連携し、一人ひとりに寄り添った支援を提供していくことが求められています。

調査概要

調査名称: 小中学生の発達特性と登校困難の関連性調査

調査期間: 2025年7月23日~7月27日

調査方法: インターネット調査

調査対象: 全国の小中学生の保護者のうち、お子さまに発達障害の診断がある、またはグレーゾーンと認識している方

有効回答数: 1,500名

調査実施機関: クロス・マーケティング QiQUMO

補足1:本調査における発達障害とグレーゾーンの定義について

本調査における発達障害とグレーゾーンの定義は下記の通りです。

- 発達障害: 医師による正式な発達障害の診断あり

- グレーゾーン: 専門機関で発達障害の特性(例:自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症など)を指摘され診断待ち・経過観察中、もしくは保護者が発達特性を強く疑っているが医療・専門機関の受診歴はない状態

補足2:調査対象における在籍学校の設置者と文科省調査の比較

調査対象のお子様の在籍学校の設置者は上記の通りです。文科省が実施した「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」と比較して国立、私立の割合が多くなっています。

補足3:調査対象の学びの場・指導形態別の実数と割合

調査対象の学びの場・指導形態別の実数と割合は上記の通りです。約6割(58.7%)が何らかの特別な支援・指導を受けています。

引用元:PAPAMO株式会社